濕地遙感方向論文被評為《中國科學:地球科學》2014年度“最佳論文”

來源:發(fā)布時間:2015-01-20

宮鵬研究員、牛振國研究員、程曉教授等撰寫的《China’s wetland change (1990–2000) determined by remote sensing》被評為《中國科學:地球科學》2014年度“最佳論文”二等獎。評選活動遵循科學計量指標定量評價與同行專家定性評審相結合的原則進行?!白罴颜撐摹笔菑?009-2013年在《中國科學:地球科學》(英文版)發(fā)表的文章中遴選出來的,共評出一等獎1篇,二等獎3篇,三等獎6篇。

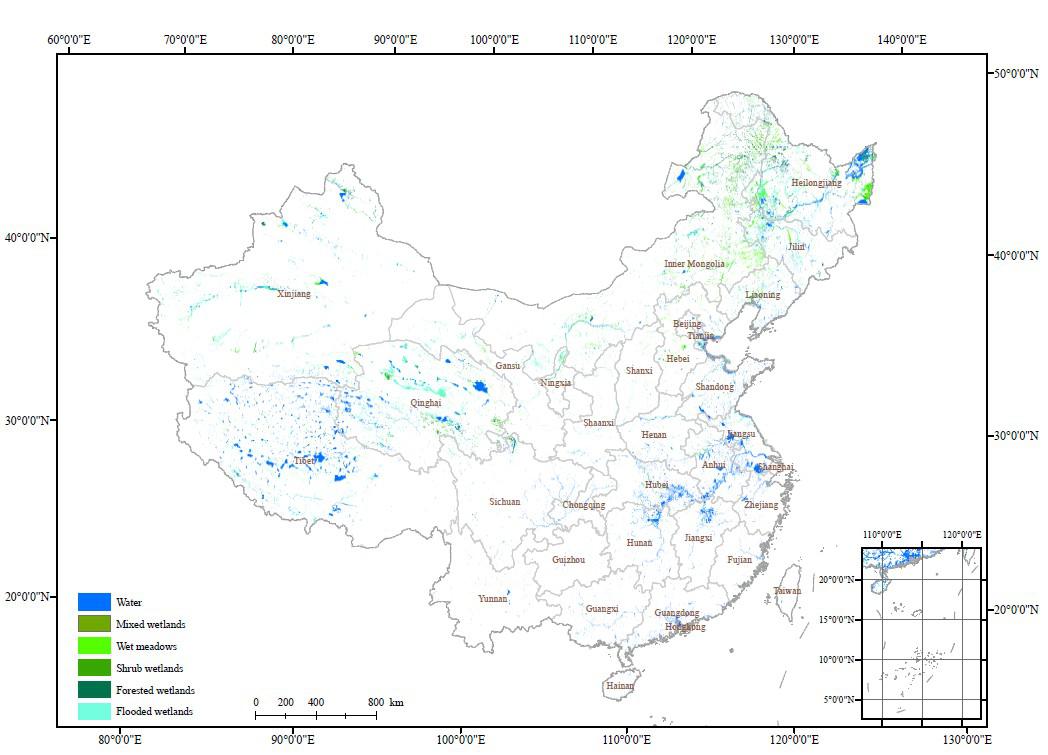

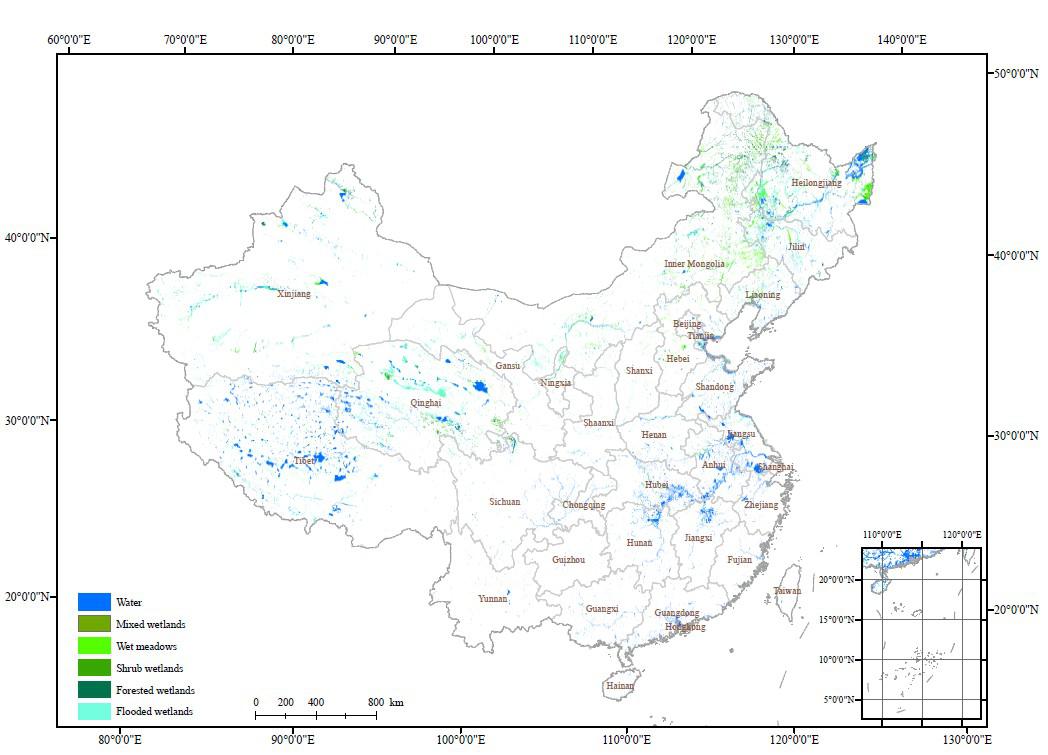

本文以1990年前后和2000年前后的中國全境的陸地衛(wèi)星資料為基礎,主要采用目視解譯方法,對中國濕地10年間的變化進行了監(jiān)測。結果顯示內陸濕地減少19%;濱海濕地減少16%;而除水稻田以外的人工濕地增加了55%。大部分喪失的天然濕地被轉化為農(nóng)牧用地,新的人工濕地以漁業(yè)養(yǎng)殖和水庫為主。在新疆、西藏和青海的新增濕地, 可能由氣候變暖造成冰川積雪融化所致。

濕地遙感分類是大尺度地表覆蓋遙感分類中的難點之一。目前,實驗室濕地遙感研究團隊在傳統(tǒng)人工目視解譯的基礎上,對大尺度濕地遙感自動分類方法展開研究。以2010年中國全境Landsat TM 5為主要數(shù)據(jù)源,結合SRTM高程數(shù)據(jù),綜合運用多種分類方法,完成2010年中國濕地遙感分類(圖)。同時從濕地水文角度入手,構建濕地潛在分布模型,基于多年降水、蒸發(fā)、地形以及濕地遙感制圖數(shù)據(jù)模擬了的中國潛在濕地的分布范圍。這些研究為進一步提高濕地分類精度、濕地管理和恢復等提供了理論方法和數(shù)據(jù)基礎。

圖 2010年中國濕地遙感分類圖

- 附件下載

-